ようこそ☺︎

お越しいただき、ありがとうございます。

このブログを執筆している、クロマク・リヒトと申します。

どうぞ「リヒト」と呼んでくださいね☺︎

こちらは、読書感想を綴る【読書ノート】です。

今回ご紹介するのは、「ミニマリスト」に関する本、《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》という1冊です。

最近注目されている「ミニマリスト」。

- 「ミニマリストには憧れるけど、どこから手をつければいいのかわからない」

- 「あれもこれも捨ててみたけど、後になって後悔してしまった…」

そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

著者のジョシュア・ベッカーさんは、現代のミニマリズム運動を代表する人物の1人です。

そして彼は「ミニマリストとは、すべてを捨てることではない」と語っています。

《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》カバー袖より

ミニマリズムとは、いちばん大切にしているものを最優先にして、

その障害になるものはすべて廃除すること。

そして、ミニマリズムのいいところは、ものが減ることではない。

本当の利点は、豊かさが増えることだ。

\\\こんな方におすすめです///

- ミニマリストに憧れている方

- ミニマリストについて知りたい方

- 「ミニマリストみたいだね」と言われたことがある方

- 知人の家を訪れて、ものの少なさに驚いた方

- どこから片づけを始めればいいのかわからなくなっている方

それでは、《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の感想ページへ、ご案内します。

- 《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の基本情報

- 《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の読書感想

- 《第1章 より少ない生き方を始める》の読書感想

- 《第2章 ものを減らして自由になる》の読書感想

- 《第3章 自分らしいより少ない生き方を見つける》の読書感想

- 《第4章 消費社会の罠を知り尽くす》の読書感想

- 《第5章 自分の中にある「欲しい」という気持ちを探る》の読書感想

- 《第6章 簡単なところからものを手放していく》の読書感想

- 《第7章 どうしても手放せないものと向き合う》の読書感想

- 《第8章 少ないもので暮らす実験をする》の読書感想

- 《第9章 より少ない生き方を維持する》の読書感想

- 《第10章 家族でより少ない生き方をする》の読書感想

- 《第11章 ものを手放して「意味のある人生」を実現する》の読書感想

- 《第12章 何のために生きるのかを見つめる》の読書感想

- 《第13章 ものの少ない暮らしの先にあるもの》の読書感想

- まとめ

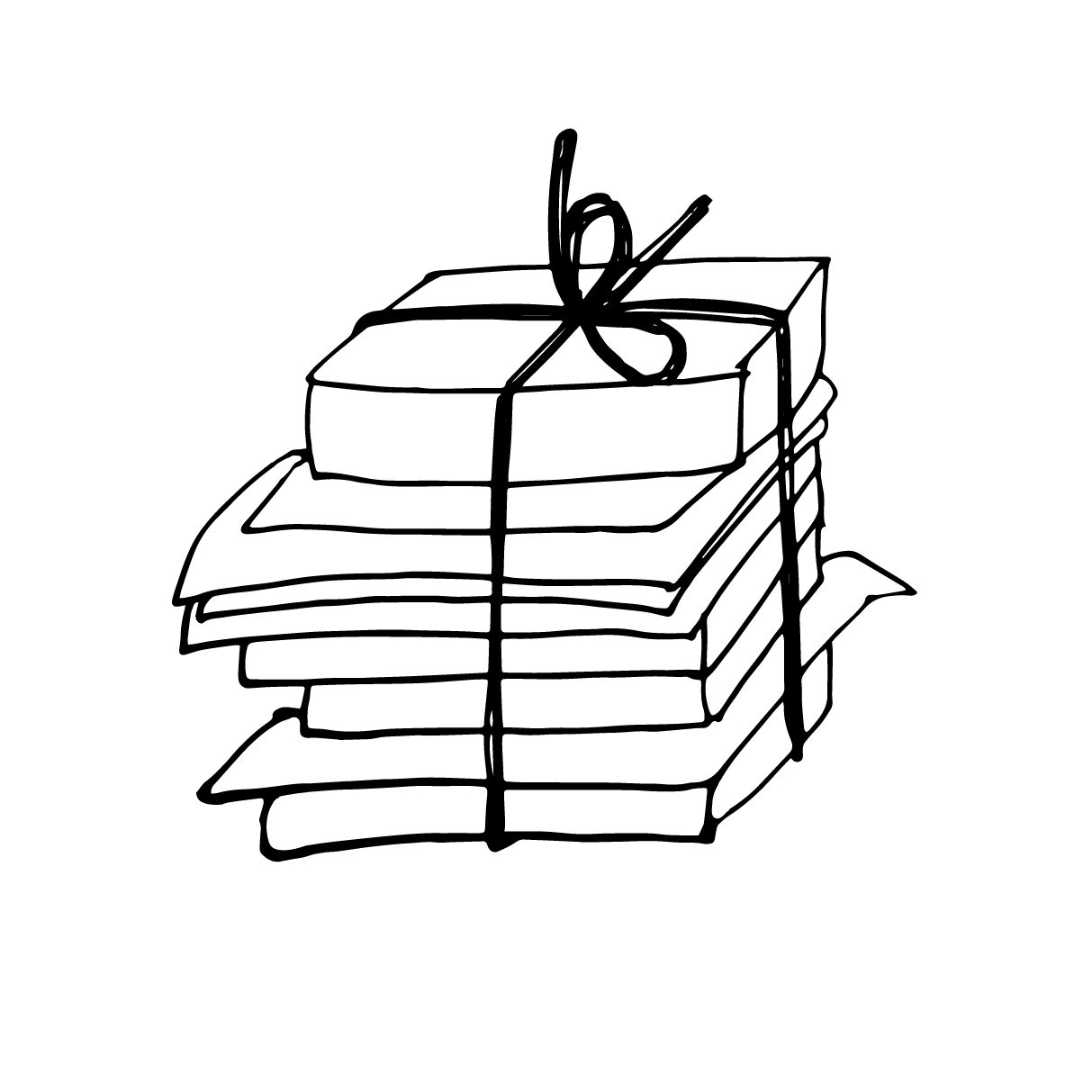

《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の基本情報

※広告◇《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の概要

[タイトル]より少ない生き方 ものを手放して豊かになる

[著者]ジョシュア・ベッカー

[訳者]桜田 直美

[出版社]株式会社かんき出版

[ジャンル]人生論・教訓

[出版年]2016年12月12日

◇《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の内容

「新ミニマリズム旋風」を巻き起こした

全米ベストセラー、日本上陸!少なく生きるための

自分なりの哲学が必ず見つかる現代のミニマリズム運動を代表する1人で、

毎月100万人が訪れるサイト「Becoming Minimalist」の

創設者が明かす、「ものを手放して豊かになる」方法とは!?リビングはものだらけ。床にもものが散乱。

クローゼットは満杯。引き出しからはものがあふれている。

収納スペースはどんなにあってもいつも足りない。でも、取っておくものと、処分するものは、どうやって決めたらいいのだろうか?

人生から不要品を取り除くには、具体的にどうすればいいのだろう?

そもそも「所有物の適正量」は、どうやって判断したらいいのだろうか?あなたがこの本に興味を持ったのは、自宅をすっきりさせたいと思っているからだろう。その方法は手に入ると約束しよう。

しかも、それだけでは終わらない。山のようなガラクタの下には、あなたが本当に望んでいる人生が隠れている。

この本を読めば、それを見つける方法がわかるだろう。

ものを減らせば、豊かになれる。

この本のテーマは、減らすことよりも、むしろ豊かになることのほうだ。

この本を読むメリットは、家の中がすっきりすることだけではない。

本当に豊かで、満ち足りた生活が手に入る。

ずっと探していた「よりよい暮らし」を実現できる。ミニマリズムとは、いちばん大切にしているものを最優先にして、

引用:かんき出版《より少ない家 ものを手放して豊かになる》公式サイト「書籍情報」より

その障害になるものはすべて廃除すること。

本当の利点は、豊かさが増えることだ。

ここからは、私自身の読書感想が続きます。

もし本の内容に興味を持たれた方は、ぜひ実際に手に取ってみてくださいね。

個人的に心に残った点や、特に印象的だった部分についてお話ししていきます。

※広告

《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の読書感想

《第1章 より少ない生き方を始める》の読書感想

- 本をパラパラとめくってみると、知らない言葉がちらほら出てきたけれど、文字の大きさや配列を見て「読みやすそうだな」と思った。

- でも目次を読み始めたら、「意外と長いかも…」と感じてしまった。笑

- 16ページ『こんなにものはいらない』のところで、著者ジョシュア・ベッカーさんが息子さんをふと目にした場面にウルっとした。

- 息子さんが1人で遊ぶ姿と、ガレージの片付けで山積みになったガラクタ──。

- ガレージの片づけで山積みになったガラクタの横で、息子さんが1人で遊んでいる──。

- ものが溢れているせいで子どもと遊ぶ時間を取れなかったことに、著者自身が申し訳なさを感じたのだと思う。

- 17ページ〜[ものがありすぎると幸せから遠ざかってしまう]の章を読んで、ジョシュア・ベッカーさんってすごい人だな、と素直に思った。

- 牧師をしていることを知って「へぇー😳」となり、さらにブログに「毎月100万人以上が訪れる」と書かれていて「ひぇー🤯」となった。笑

- 21ページ、アメリカの家庭の例で紹介されていた、

- 『平均的な家庭は、人の数よりもテレビの数のほうが多い』

- 『2台用のガレージが物置になっていて、車を1台も入れられない家庭がある』

- という記述に「もったいないな」と感じた。

- テレビが人の数より多いってどういうことでしょうか?🤯

- そして、ガレージも車も2台分って、それだけ広い家を持っていること自体がすごい…。

- うちにはそもそもガレージなんてないのに。笑

- さらに21ページでは、「一家庭が抱えるクレジットカードの借金の平均が1万5000ドル」「住宅ローンの残高の平均が15万ドル以上」とあり、「15万ドルって日本円でどのくらい?」とスマホで検索したら、2000万円以上!🤯

- その検索結果に驚きつつ読み進めたら、著者の言葉に思わず笑ってしまった。

- 『数字を並べるのはこのへんで終わりにしよう。読者を暗い気持ちにさせたくないからだ。』

- 暗い気持ちにはならなかったけれど、びっくりしたのは確かです。笑

- 30ページ[少ないもので暮らすと人生が変わる]では、

- 『この本を読んで実現できることを想像し、ワクワクしてもらいたい。(略)これは私についての本ではない。これはあなたについての本だ。』

- と書かれていて、読んでいるこちらまでワクワクした。

- 「ミニマリスト」という言葉自体にときめきを感じていたけれど、さらに『これはあなたについての本だ』と書かれていて、一層ワクワク感が高まった。笑

《第2章 ものを減らして自由になる》の読書感想

- 37ページ[大切にしているものを最優先にする]で紹介されていたトロイさんの物語。

- 『トロイは数年前に家を買った。友達も一緒に住み、支払いも分担してもらう約束だった。しかし後に事情が変わり、友達が家を出ることになった。(略)仕事を増やして収入を増やし、自分だけでローンの支払いをしていこうと決めた。』

- このエピソードを読んだとき、まず思ったのは「友達とはいえ、他人と一緒に家を買って住むなんて、私には到底無理だ🤯」ということ。笑

- 同時に「トロイさんは稼ぐ力があるんだな」とも感じた。

- 私にはそこまでの行動力も頑張る力もないので、正直すごいなぁと思った。🫠

- その後、家の窓枠のペンキが剥がれていることに気づいたトロイさん。

- 『ペンキを塗り直すことにしたトロイは、職場の昼休みを使ってインターネットでペンキの検索を始めた。(略)画面をスクロールしていくと、他とはまったく違う画像が現れた。それは、見たこともないような小さな家だった。』

- 『トロイは興味を持った。(略)あえて小さな家に住み、最低限のもので暮らしている人たちの世界を知ることになった。』

- ミニマリストに目覚めるきっかけが「家の色」だったというのがおもしろい。

- 本当に、何が転機になるかはわからないものだなぁと感じた。

《第3章 自分らしいより少ない生き方を見つける》の読書感想

- 52ページ「自分らしいより少ない生き方を見つける」に出てきた、さまざまなミニマリストたちの例を読んで、ますます「いいじゃない🥰」とワクワクした。

- 特に最後に登場したレオ・バボータさんのエピソード。

- 『ミニマリズムのおかげで借金から解放され、体重を減らし、禁煙に成功し、大嫌いな仕事を辞めることができた。』

- これを読んで「最高じゃない🤩」と思った。(特に「体重を減らし」のところ🤭)笑

- 54ページ[自分の目的を基準に生き方を見つめる]では、

- 『独自のミニマリズム』

- 『あなたなりのミニマリズムで問題ない』

- と書かれていて、「ミニマリストに憧れるけど、“自分なり”でいいんだ」と安心した。

- 最近はYouTubeで見つけた[ミニマリストしぶ]さんのルームツアー動画にハマっていて、見るたびに自分の部屋を片づけている。

- でも、しぶさんの部屋のようにシンプルには程遠い…。

- とはいえ、逆に真っ白すぎると落ち着かないかもしれない。私は「色」が欲しいし、お花も飾りたいな🤔。

- だからこそ、「自分なりのミニマリズムでいいんだ」と思えて、またワクワクしてきた。

- 60ページからは、キリスト教の考え方が紹介されていて、「それぞれに役割や使命がある」という言葉にうるっとした。笑

- 『自分自身のために、もっと大きな夢を見よう。自分の人生を使って、もっと大きなこと、意義深いことを達成しよう。そして、自分の使命を果たすには、どんなものを持っていればいいのか考える。』

- 『あなたには夢があり、情熱がある。未来の可能性に大きな関心がある。(略)ものが少なければ、自分の本当の使命に集中できる。その使命が何であろうとも。』

- 「使命」という言葉を読んで思い出したのは、過去に【読書ノート】で紹介した[ことだま50音「名前」占い]の本。

- 私の使命って、役割って、一体なんなんだろうね🥲

- そして66ページ。シャリルさんの言葉の中に出てきた「カウチ」という単語。

- 最初「カウチって何や?🤯」となって調べようと思い、スマホで「カウチ」と打ったら…

- 🛋️ ← これが出てきた。笑

- 「カウチってソファやったんだ😆💡」と心の中でつぶやいた。(なぜか関西弁で)

《第4章 消費社会の罠を知り尽くす》の読書感想

- 77ページにあった言葉。

- 『人生の終わりになって、もっと買えばよかったという後悔をする人は誰もいない。』

- これを読んで「確かに😮」と思った。

- 人生の最後に人が後悔することは「もっと自分の気持ちに素直になればよかった」「仕事ばかりで大切な人との時間を取れなかった」など、いろいろあるけれど…「物を買わなかった後悔」って確かに聞いたことがない。

- 亡くなった後には、結局どんな物も持っていけないものね。

- 90ページからの[浪費を防ぐために広告業界の手口を知る]では、「ブラックフライデー」についての話が印象的だった。

- 『ここアメリカでは、11月の第4木曜日が感謝祭の休日だ。』

- と書かれていて、「あ、日本にもブラックフライデーあるね☺︎」と思ったのだけど、「え?でも木曜日なの?🤯」と一瞬疑問に。

- 続きに、

- 『もともとは今あるものに感謝するための日だった』

- とあって、「ブラックフライデーって、セール目的じゃなく“感謝する日”だったんだ😮」とちょっと驚いた。

- でも今ではすっかり広告業界の戦略として広まっている…。

- この章のタイトル通り、「消費社会の罠」って本当に身近に仕組まれているんだなと実感した。

《第5章 自分の中にある「欲しい」という気持ちを探る》の読書感想

- 100ページ「アンソニーとエイミーのオンガロ夫妻」の話。

- 『話題はお金のこと(略)親族から旅行に誘われ、2人ともぜひ行きたいと思っているのだが、どうしてもお金が足りない。2人はいつもこうだった。何かチャンスがあっても、いつもお金が足りないためにあきらめている。』

- ここを読んで、少し悲しくなった。「お金さえあれば…」って思った。

- 102ページまで読み進めて、このオンガロ夫妻は数日おきにネット通販(アマゾン)でスマホケースなどを注文していたことが、やりたいことをあきらめる原因になっていたと気づいた。

- 確かにネット通販ってボタン1つで買えてしまうから、つい「ポチッ」としてしまうこともある。

- 私はさすがに数日おきには買わないけれど、シャンプーや日用品で新商品が出るとつい試したくなるので、散財しないように気をつけなきゃなぁ…😅と思った。

- オンガロ夫妻がその原因に気づけて本当に良かったと思う。

- 105ページ[安心と快適を混同してものを集める誤り]の章に出てきた家族の話。

- 『8歳の息子が友達と話しているのを聞いてしまいました。「ママとパパはあんまり家にいないんだ。だからあんまり会えないんだよ」と、息子は言っていたのです。』

- 『たくさん働いてたくさん稼がなければ、家族が安心して暮らしていけないと本気で信じていた。しかし息子の言葉を聞いて、家族が本当に必要としていたものを与えていなかったことに気づいたのだ。』

- 息子さんが友達に話すその情景が浮かんできて、思わずうるうるした。笑

- ものを買うことよりも、もっと大切なことに気づけたご両親は本当に良かったと思う。

- 113ページで出てきた「恣意的」という言葉。

- 正直、読めなかった😂

- 調べてみると「しいてき」と読むらしく、意味は「論理的な根拠や客観的な理由なく、自分の感情や都合、気まぐれによって行動・決定すること」。

- さらに「恣」は1文字で「ほしいまま」と読むそう。ちなみに「縦」も「ほしいまま」と読むらしい。

- 読書を通じて、またひとつ言葉の学びが増えた。

《第6章 簡単なところからものを手放していく》の読書感想

- 123ページ[なぜより少ない生き方を目指すのか考える]の章で、

- 『あなたはなぜ、家の中からものを減らしたいと思ったのか?』

- 『今の段階でわかっている理由を並べてみよう。』

- とあったので、自分なりに考えてみた。

- 私の理由は、まず「いつ亡くなってもいいように」という思いが浮かんだ。

- 他には、「HSP気質だから刺激(生きづらさ)を軽減したい」「自立して実家からすぐ引っ越せるように」といった理由も出てきた。

- 129ページ[自分なりの基準で順番にものを減らしていく]の章では、片付けコンサルタントの近藤麻理恵さん(通称『こんまり』)の名前が登場。

- 「ときめき~☝️😆💗」と反応しちゃった(笑、IKKOさんのモノマネ風)。

- 136ページ[ものを減らして得られた経験を人に伝えよう]の章で、

- 『あの経験から、私はとても大切なことを学んだ。それは、喜びは共有するためにあるということだ。』

- この「喜びは共有するためにある」という部分に、思わずウルウルした。笑

《第7章 どうしても手放せないものと向き合う》の読書感想

- 143ページ[思い入れの強い本を手放すには]の章で、著者が働いていた会社で全員参加のオフィス大掃除をするエピソード。

- 『その当時、私のオフィスはかなり悲惨な状態だった。(略)社内でいちばん不用品を溜め込んでいたのは、おそらく私だっただろう。』

- 会社で大掃除(ミニマリズム)をしながら給料がもらえるなんて、なんて羨ましい…!(今は働いてないけど🫠)

- 意外にも、ミニマリストである著者が最もものを溜めていたという話もおもしろく感じた。

- 151ページの『・なぜたまるのか?』の質問の理由のひとつに『新聞の切り抜き』という文章があり、その『新聞』が、「新」と「聞」とちょうど行が離れていて、「え?“新”に“聞く”ってなんて読むんだ?」とスマホに入力したら、「“新聞”だ!🤣」と気づいて、ひとりで笑っていた。笑

《第8章 少ないもので暮らす実験をする》の読書感想

- 181ページ[3ヶ月間、33アイテムで生活してみる]の章で、コートニーさんという方が「多発性硬化症」と診断されていることが出てきて、調べてみた。

- 多発性硬化症は、自分の免疫が神経のカバー(髄鞘ずいしょう)を攻撃してしまう病気で、そのせいで視力低下やしびれ、歩きにくさなど、さまざまな症状が出る。

- 症状は出たり治まったりを繰り返すのが特徴で、原因ははっきりとは分かっていない。完治は難しいが、薬で再発を防いだり進行を抑えることができる。

- 『ストレスが症状悪化の一因になるということだ。』

- コートニーさんはストレスを減らすため、暮らしをシンプルにすることを決めた。

- その中で「衣料品は3ヶ月間33アイテムだけ」というプロジェクトを企画し、自身で『プロジェクト333』と名付けた。

- ネーミングがカッコよくてクスッと笑った。(日本語だと「サンサンサン?」それとも「スリースリー?」スリーナイン的な?🤭)

- 私も3ヶ月33アイテムでやってみようかと思ったけど、服にそこまでこだわっていないことに気づいた(🤯)笑

- さらに中学生の頃、「ダサい」と陰で言われたことを思い出して、ちょっと悲しくなった。😂

- でも心の中で「ダサくないもん😠 最先端行ってたもん😠」とメイちゃんの真似をして叫んでみた。笑

- そうだ、とうもろこし🌽もらったので、茹でて食べよう。😊🫶

《第9章 より少ない生き方を維持する》の読書感想

- 203ページの章で、アメリカの贈り物を贈るイベントについて触れられていて、その中に『上司の日』があることにちょっと笑った。

- 『上司の日』って何だろう。自分より先輩たちに何か贈り物をするのかしら?

(なんでもありだな🙄) - 調べてみると、アメリカの「上司の日(Boss’s Day)」は、実際に10月16日前後にあり、部下が上司に感謝を伝える日なのだそう。(ボスズ デイって🤭笑)

- ん?ボス“ズ”ってことは、複数なの?(🙄)

- ※調べたところ、“’s”は所有格で、「〜の」「〜のための」という意味。

- 例えば「Tom’s book(トムの本)」のように使われる。「Boss’s Day」は「ボスのための日」という意味だそう。

《第10章 家族でより少ない生き方をする》の読書感想

- 242ページ[10代で気づいたより少ない生き方]の章に登場した、ジェシカ・ダンさん。

- 『仏教が教えるミニマリズムに興味を持った(略)「本を読んで、すぐに夢中になったの」とジェシカは言う。』

- この部分で、「仏教が教えるミニマリストの本って何⁉︎」と気になった。笑

- また、10代でミニマリズムに気づき、それを自分の中でしっかり築き上げたなんて、本当にすごいなぁと思った。

- 私が10代のころなんて、そんな発想は全くなかった。笑

- 245ページ〜[家族との関係が何よりも大切]の章で、

- 『結婚のときに「死が2人を分つまで」という誓いを立てたのなら、その誓いを最後まで守ろう。』

- 『ものを愛するのは間違っているし、ものの不在を愛するのも間違っている。愛する対象は人間だ。』

- この文章に心がときめいた。

- 特に『愛する対象は人間だ』の部分では、「ヒュー🥳」となった。笑

《第11章 ものを手放して「意味のある人生」を実現する》の読書感想

- 251ページ~252ページに書かれていた、

- 『いらないものを与え、余分なお金を与え、余分な時間を与えなさい。そうすれば、与えたあなたも、受け取った人も、大きな見返りを受け取るだろう。』

- という言葉を読んで、「見返りを求めてもいいんだ…🙄」と思った。

- 少し解釈が違ったかも?と感じつつも心に残った。

- 257ページ〜[指輪の寄付から世界に広がった助け合い]の章に登場したアリ・イーストバーンさんの話が印象的だった。

- 『「世界を変えるために、私たちにできることは何でしょう?」』

- 地元の教会の集会に参加したアリさんは、

- 『自分のものを売って、そのお金を人助けのために使ったらどうかしら?(略)自分にとって大切なものを売るの。たとえば、車とか、ボートとか』

- と答えた。

- そこでアリさんは、自分の結婚指輪を売り、そのお金をアフリカで井戸を掘る活動をしている団体に寄付をした。

- 最終的にアリさんはNPOを設立し、1,000個以上の指輪が寄付され、何万人もの命を救った。

- 泣いちゃう😂 こんなん泣くに決まってる😂

- 265ページ〜[時間を手放して、時間のありがたさを知る]と、268ページ〜[手放すことで人は自由になれる]に出てきたこの言葉にうるうるした。

- 『相手を思いやるちょっとした行動が、世界をもっと優しい場所、もっと寂しくない場所にする。』

- 『もっと与える人になりたいと思うなら、その気持ちを原動力にしてミニマリズムを進めていこう。そしてミニマリズムで生活に余裕が出てきたら、その分を人に与える。きっと心が温かくなるだろう。世界は今よりもいい場所になる。』

- 『もっと優しい場所』『寂しくない場所』『世界は今よりもいい場所になる』ここが特にうるうるした。

- 「私はこの世界を“やさしい世界にしたい”から(泣けてくるのかも)」と考えたら、さらに泣けてきた。笑

《第12章 何のために生きるのかを見つめる》の読書感想

- 279ページ〜[見た目よりも健康状態を大切にする]で紹介されていた調査に、「女性が化粧を40%減らすと、男性にとっても、他の女性にとっても、より魅力的に見えることがわかった」という内容があり、「そうなんだ〜!」と驚いた。

- (まあ、引きこもりだから化粧はあまりしていないけれど…🫠)

- 281ページ〜[自分の意識を変えて健康的な選択をする]では、牧師のゲイリー・トンプソンさんの本『すべての体を大切にする(Every Body Matters)』からの引用が紹介されていた。

- ゲイリーさんは「私たちの体は、見栄や野心のために使うものではなく、もっと崇高な目的のための道具であり、神に仕えるために存在する」と語っていて、その考え方にハッとさせられた。

- その後に続くジョシュアさん自身の言葉にもワクワクした。

- 『いちばん大切なのは見た目ではない。肉体の第一の役割は、この世界で自分の使命を果たすための道具になることだ。』

- この「与えられた体」で、私にできることって何だろう?と考えてみたけれど、できることが少なすぎて、ちょっと泣きそうになった。笑

《第13章 ものの少ない暮らしの先にあるもの》の読書感想

- 300ページ〜[ものを手放すと、逆に豊かになれる]の章を読んでいて、「人のために生きる」という内容に触れたとき、以前読んだ[「前向きに生きる」ことに疲れたら読む本]を思い出した。

- 仏教もキリスト教も、伝え方は違っても、根っこの部分では同じことを伝えているように感じた。

- 306ページ〜[謝辞]を読んでいて、著者ジョシュアさんが感謝の気持ちを綴っているのを見て、泣いた。笑

- この本に、こんなにも多くの人が関わっていたんだと気づき、じんわりした。(まるで『鬼滅の刃』のような感覚)

- ジョシュアさんの感謝の言葉に触れて、改めて思った。

- 感謝って、どうしてこんなに泣けるんだろう…😭笑

- 人と関わりたくなった。

まとめ

今回の「読書ノート」は、《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》をご紹介しました☺︎

今回の本を通して感じたのは、「ものを減らすこと=人生を削ること」ではなく、「本当に大切なものに時間と心を使える自由を手に入れること」だということです。

ジョシュア・ベッカーさんや、さまざまなミニマリストたちのエピソードを読むと、ものを手放すことによって、家族や友人との時間、夢に向かう時間、そして自分自身の心のゆとりが増えることがわかりました。

また、単に物を減らすのではなく、「自分にとって何が大切か」を意識しながら選ぶことの大切さも感じました。

小さなものでも手放すことで、自分の生活や心が軽くなり、与える喜びや感謝の気持ちにもつながる──、そんな学びがたくさんありました。

日常の中で少しずつ実践していくことで、ものとの付き合い方や自分らしい生き方に気づくきっかけになる本だと思います。

読んでいてワクワクしたり、時にはうるっとしたり、感情の動きも楽しめる1冊でした。

私の読書感想が、この広い世界のどこかで、誰かの役に立ったり、ちょっとしたヒントになれたら嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました☺︎♡

それではまた、本の世界【5ページ目】でお会いしましょう。

今回ご紹介した本はこちら☺︎(※広告)

コメント